お気軽にご相談ください!

こんにちは。整体院シェルパの吉原和彦です。院に来られる患者さんから「脊柱管狭窄症は本当に治るのでしょうか?」というご相談をよくいただきます。医師から診断されたばかりで不安な方、すでに治療を受けているけれど改善が見られず悩んでいる方、そうした皆さんの心配な気持ちは痛いほどよくわかります。

多くの患者さんが「完治」という言葉に執着してしまい、症状が完全になくなることだけを目標にしていることがあります。しかし医学的には「完治」と「改善」では大きく異なるのです。今日は、脊柱管狭窄症の本当のところについて、私の臨床経験から率直にお話しいたします。

医師の指導だけでなく、整体的なアプローチからもこの症状にアプローチできることが多くあります。一人で悩まず、ぜひ専門家に相談していただきたいですね

実は、医学の世界では脊柱管狭窄症の「完治」についてはっきりとした定義があります。骨の変形や黄色靭帯の肥厚という加齢による構造的な変化は、現在の医学では元に戻すことができないのです。つまり、医学的には「完治」は難しいというのが現実です。

しかし、ここが大切なポイントです。構造的な完治がなくても、症状の改善と生活の質の向上は十分に可能なのです。歩けなかった距離が歩けるようになる、買い物や外出ができるようになる、そうした変化こそが患者さんにとって真の意味での「治る」ではないでしょうか。

私が臨床で見てきた患者さんの多くは、完全な完治を求めるのではなく、日常生活を取り戻すことを望んでいます。その目標であれば、保存療法と適切なアプローチで十分に達成可能です。

では、なぜ構造は変わらないのに症状が改善するのでしょうか。これを理解することで、治療に対する不安が減り、前向きに取り組めるようになります。

神経が圧迫されているというのは、同時に血流が悪くなっているということです。私たちの身体は、筋肉をほぐし、姿勢を改善することで、圧迫部位への血流を改善させることができます。血流が改善されると、神経は多少の圧迫があっても機能できるようになるのです。これは実際のMRI画像には映らない変化ですが、非常に重要な改善メカニズムです。

長時間の圧迫は、神経周囲に炎症を起こします。この炎症こそが実は症状の主要な原因になることが多いのです。薬物療法や理学療法、そして整体的なアプローチで炎症を軽減できれば、症状は大きく改善します。

患者さんの多くは、症状が出た後、痛みを避けるために姿勢が悪くなったり、動きが限定的になったりしています。実は、この代償動作こそが症状を悪化させているケースが非常に多いのです。正しい姿勢を取り戻し、効率的な動きを再学習することで、脊柱管への負担は大きく軽減されます。

腰椎を支える深層筋が弱いと、日常の動きで脊柱管への圧迫が増してしまいます。逆に、適切な筋力と柔軟性があれば、構造的な狭窄があっても症状は出にくくなるのです。これが、同じMRI画像を持つ患者さんでも、症状の重さが異なる理由です。

データを見てみましょう。医学の世界での統計によると、脊柱管狭窄症と診断された患者さんのうち、保存療法で症状が改善する人は相当な割合に上ります。手術に至るのは全体の約4割程度であり、残りの患者さんの多くは保存療法で日常生活を取り戻しているのです。

私の治療院でも、医師から「手術を検討してください」と言われた患者さんが、適切な治療とリハビリを続けることで、手術を回避できているケースを何度も経験しています。

| 治療方法 | 改善の見込み | 期間の目安 |

|---|---|---|

| 薬物療法と理学療法の組み合わせ | 高い改善率 | 3~6ヶ月 |

| 整体と運動療法の併用 | 高い改善率 | 2~4ヶ月 |

| 保存療法全般 | 約6割が改善 | 6ヶ月程度 |

脊柱管狭窄症の治療で大切なのは「何か一つの方法に頼るのではなく、複数のアプローチを組み合わせること」です。医療機関での薬物療法、整体院での手技療法と運動指導、そして自宅でのセルフケア。これらが相乗効果を生み出すことで、初めて効果的な改善が期待できるのです。

医師の診断と薬物療法は基本です。消炎鎮痛薬や血流改善薬など、症状に応じた適切な薬を内服することで、急性期の症状緩和が期待できます。また、医師による定期的な経過観察は、治療方針を修正する上で欠かせません。

医学だけでは改善できない部分に、整体的なアプローチが大きな力を発揮します。筋肉の緊張をほぐし、脊椎のアライメント(配列)を整え、神経への圧迫を軽減する。こうした手技療法は、医薬では対応できない改善をもたらします。

最も重要でありながら、最も実行が難しいのが日常的な運動とセルフケアです。治療院での施術だけでは不十分で、自宅での継続的な努力があって初めて改善は定着するのです。ストレッチ、体幹トレーニング、正しい姿勢の維持といった地道な取り組みが、長期的な改善を決定づけます。

多くの患者さんが「完治」にこだわり、すべてが元通りになることを期待します。しかし、これは現実的ではなく、かえって挫折につながってしまいます。むしろ、以下のような現実的な目標を持つべきです。

こうした「改善」は十分に達成可能ですし、患者さんの人生にとっては「完治」と同等か、それ以上に価値があるのです。

ここまで保存療法の有効性を説いてきましたが、当然ながら手術が必要な場合も存在します。以下に当てはまる場合は、医師と手術について真摯に相談する必要があります。

6ヶ月以上の保存療法を続けたにもかかわらず症状が全く改善しない場合、歩行距離が日を追うごとに短くなっている場合、排尿や排便の機能に異常が出ている場合、安静時にも激しい痛みが続く場合です。こうした状況では、手術によって神経への圧迫を除去することで、症状の改善が期待できます。

ただし、覚えておいていただきたいのは、手術は最後の手段であり、まず試すべきは保存療法であるということです。多くのガイドラインでも、初期治療として最低6ヶ月の保存療法を推奨しているのです。

2016年に整体院シェルパを開院してから、多くの脊柱管狭窄症患者さんを診てきました。9年間の臨床経験から、私が確信していることがあります。それは「適切な診断と治療があれば、多くの患者さんが改善可能である」ということです。

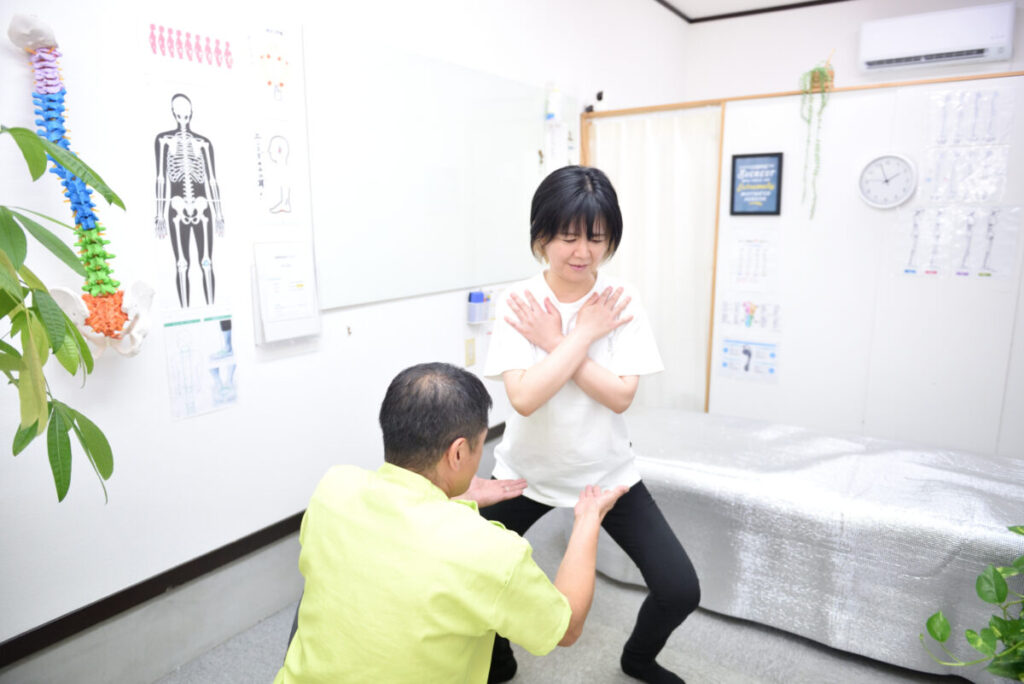

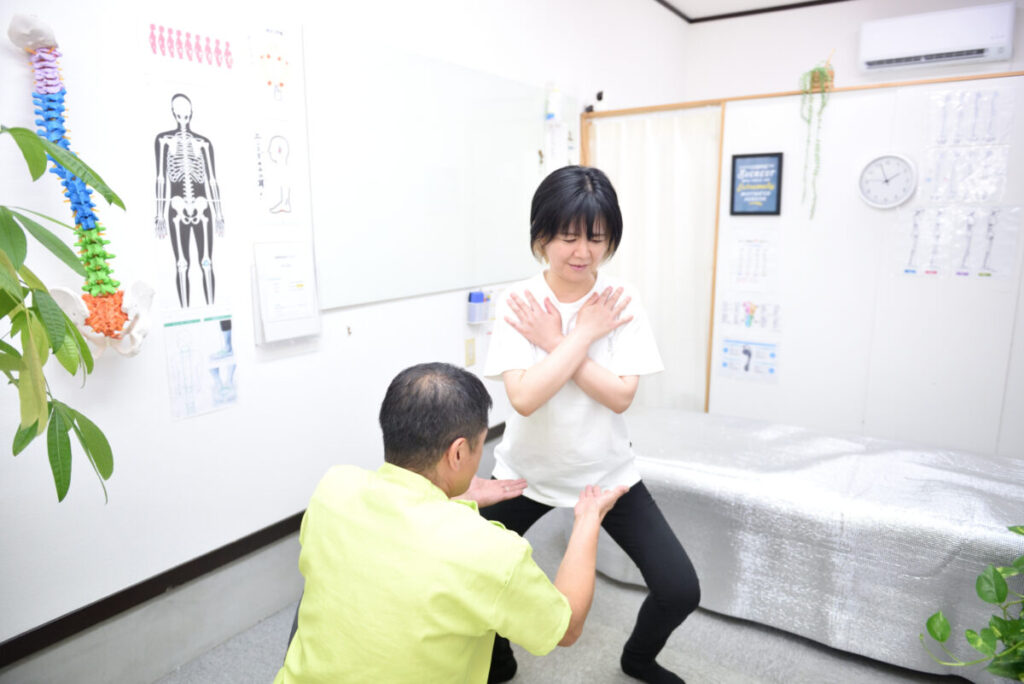

当院では、まず詳細なカウンセリングと検査を行います。患者さんがいつから、どのような動作で症状が出るのか、そして身体のどの部分に問題があるのかを正確に把握することが治療の第一歩です。単に症状を聞くのではなく、生活史や職業、運動習慣といった背景まで理解することで、その患者さんに最適な治療計画を立てることができます。

次に、最新の身体理論に基づいた手技療法と運動療法を組み合わせます。骨格の歪みを整え、筋肉の緊張をほぐし、そして患者さん自身が自宅で実践できる運動を指導する。このサイクルを通じて、真の改善を目指します。

特に重要なのが、患者さんの主体性を引き出すことです。治療院での施術だけでは改善は限定的です。患者さんが自分の身体に関心を持ち、自宅での運動やセルフケアに積極的に取り組むことで、初めて大きな改善が実現するのです。

医師から脊柱管狭窄症と診断されたことで、不安や恐怖を感じるのは当然です。しかし、その診断が人生の終わりではありません。多くの患者さんが、適切な治療と自分自身の努力によって、症状を改善させ、充実した生活を取り戻しています。

「完治」にこだわるのではなく、「改善」と「生活の質の向上」に目を向けてください。医療機関での治療と併行して、整体的なアプローチも視野に入れてみてください。一人で悩まずに、いつでも専門家に相談していただきたいのです。

私たち整体院シェルパは、脊柱管狭窄症で悩む皆さんの力強いパートナーでありたいと考えています。あなたの症状、あなたの不安、あなたの目標。それらすべてに真摯に向き合い、最適な治療をご提案させていただきます。