お気軽にご相談ください!

こんにちは。整体院シェルパ・広島院の吉原です。最近、病院の先生から「筋肉を鍛えてください」と言われて来院される脊柱管狭窄症の患者さんが本当に増えています。でも実際に何をどう鍛えればいいのか分からず、不安を抱えたまま来院される方がとても多いんですね。

腰や足のしびれがある状態で筋力トレーニングをすることに、抵抗を感じるのは当然のことです。無理に動かして悪化したらどうしよう、そんな心配をされるのももっともだと思います。

30年以上の臨床経験から、適切な筋トレは脊柱管狭窄症の改善に大きく役立つと確信しています

脊柱管狭窄症を抱える方にとって、筋力トレーニングは症状改善に欠かせない要素です。多くの患者さんを診てきた経験から言えることは、適切な筋トレを行うことで痛みやしびれが軽減されるだけでなく、歩行距離が伸びたり、日常生活の質が大きく向上するということです。

しかし注意しなければならないのは、やみくもに筋トレをすればいいわけではないということ。間違った方法で行うと、かえって症状を悪化させてしまう可能性があります。だからこそ、正しい知識を持って取り組むことが何よりも大切になってくるのです。

脊柱管狭窄症の方の多くは、腰を反らす動作で痛みやしびれが強くなります。これは脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されるためです。ですから、腰を反らさずに体幹や下半身の筋肉を強化していくことが、症状改善の鍵となります。

脊柱管狭窄症になると、痛みやしびれのために動くことが億劫になります。その結果、どんどん筋力が落ちていき、さらに症状が悪化するという悪循環に陥ってしまうのです。特に体幹を支える腹筋や背筋、お尻の筋肉、太ももの筋肉が弱くなると、腰椎への負担が増大します。

当院に来られる患者さんの中には、数年前から少しずつ歩行距離が短くなり、気がつけば買い物にも行けなくなったという方がたくさんいらっしゃいます。筋力が低下すると姿勢も崩れ、さらに神経への圧迫が強くなるという負のスパイラルが生まれてしまいます。

30年以上の臨床経験の中で、脊柱管狭窄症の改善に特に重要な筋肉がいくつかあることが分かってきました。これらの筋肉をバランスよく鍛えることで、腰椎への負担を軽減し、症状の改善につなげることができます。

体幹は腰椎を支える土台となる部分です。特に腹横筋や多裂筋といった深層の筋肉を鍛えることで、腰椎の安定性が高まります。表層の筋肉だけでなく、インナーマッスルと呼ばれる深い部分の筋肉を意識することが大切です。

ただし、上体起こしのような腰を反らす動作は避けなければなりません。脊柱管狭窄症の方は、腰を反らすことで神経への圧迫が強まり、症状が悪化する可能性が高いからです。

お尻の筋肉は骨盤の安定と姿勢の維持に重要な役割を果たします。殿筋が弱くなると骨盤が前傾し、腰椎への負担が増えてしまいます。特に中殿筋という股関節を安定させる筋肉の強化が、歩行時の痛みやしびれの軽減につながることが多いです。

太ももの前側にある大腿四頭筋と、後ろ側にあるハムストリングスは、立ち上がりや歩行に欠かせない筋肉です。これらの筋肉が衰えると、歩行時に体幹が不安定になり、腰への負担が大きくなります。バランスよく鍛えることが重要です。

ふくらはぎの筋肉は、歩行時の推進力を生み出す重要な役割を担っています。また第二の心臓とも呼ばれ、下半身の血液循環を促進する働きもあります。下腿の筋力が低下すると、足の冷えやしびれが強くなることがあります。

それでは具体的に、どのような筋力トレーニングが脊柱管狭窄症の方に適しているのかを説明していきます。大切なのは、腰を反らさないことです。すべての運動において、この原則を守ってください。

仰向けに寝た状態で膝を立て、お腹を凹ませながら息を吐き出します。このとき、腰と床の隙間をなくすように意識します。お腹の深い部分の筋肉を使う感覚が得られれば正解です。これを10秒キープして、5回繰り返してください。

この運動は寝た状態で行うため、腰への負担が少なく、誰でも安全に取り組むことができます。朝起きたときや夜寝る前に習慣にすると、継続しやすいでしょう。

仰向けに寝て膝を立てた状態から、お尻をゆっくりと持ち上げます。このとき、肩から膝まで一直線になるようにします。お尻の筋肉を意識しながら5秒キープし、ゆっくり下ろします。これを10回繰り返してください。

重要なのは、腰を反らさないことです。お尻を上げすぎると腰が反ってしまうので、適度な高さで止めるようにしてください。

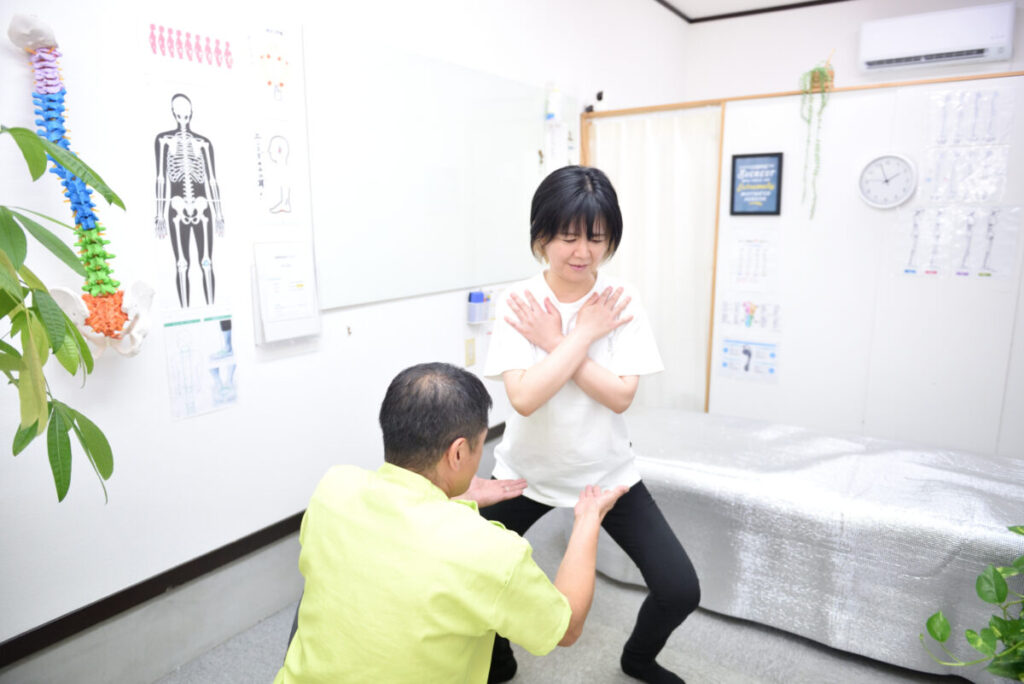

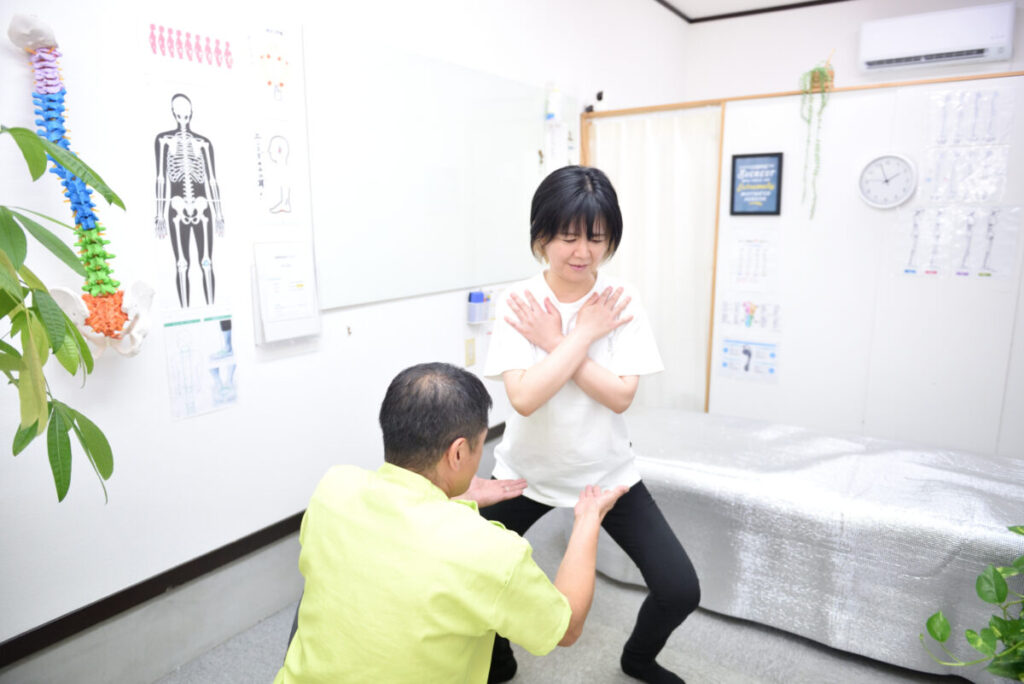

壁に背中をつけた状態で、ゆっくりと膝を曲げていきます。膝の角度が90度になる手前で止め、3秒キープしてから元に戻ります。これを10回繰り返してください。壁に寄りかかることで、バランスを崩す心配がなく、安全に太ももの筋肉を鍛えることができます。

膝に痛みがある場合は、曲げる角度を浅くして構いません。無理のない範囲で継続することが大切です。

壁や椅子に手をついた状態で、かかとをゆっくり上げていきます。つま先立ちになったところで2秒キープし、ゆっくり下ろします。これを15回繰り返してください。

ふくらはぎの筋肉は血液循環に関わる重要な筋肉です。毎日コツコツと続けることで、足の冷えやむくみの改善も期待できます。

筋力トレーニングには効果的なものがある一方で、脊柱管狭窄症の方が避けなければならない運動もあります。間違った運動を続けることで、症状が悪化してしまったケースを何度も見てきました。

上体反らしやバックエクステンションのように、腰を反らす動作は絶対に避けてください。脊柱管が狭くなり、神経への圧迫が強まって症状が悪化します。背筋を鍛える場合は、うつ伏せではなく四つん這いの姿勢で行うなど、工夫が必要です。

バーベルやダンベルを使った高負荷のトレーニングは、腰椎への負担が大きく危険です。脊柱管狭窄症の筋トレは、自分の体重を使った自重トレーニングで十分な効果が得られます。

体をひねる動作も、腰椎に負担がかかりやすく注意が必要です。ゴルフのスイングやテニスのサーブのような動作は、症状が安定するまで控えた方がよいでしょう。

立ったままの運動を長時間続けることも、症状を悪化させる原因になります。また、前屈みの姿勢も人によっては症状が出やすいので、自分の体の反応をよく観察しながら行ってください。

筋力トレーニングは一度やっただけでは効果が出ません。継続することで初めて筋力がつき、症状の改善につながります。しかし、多くの方が途中で挫折してしまうのも事実です。

最初から毎日やろうとすると、かえって続きません。週に2〜3回から始めて、慣れてきたら徐々に頻度を増やしていくのがよいでしょう。大切なのは、完璧を目指すことではなく、継続することです。

運動中や運動後に痛みやしびれが強くなった場合は、すぐに中止してください。翌日に症状が残る場合は、その運動が体に合っていない可能性があります。専門家に相談しながら、自分に適した運動を見つけることが大切です。

朝起きてすぐは、椎間板の水分量が多く、腰への負担が大きい時間帯です。筋トレは体が温まる午後に行う方が安全です。特に朝の症状が強い方は、この点を意識してください。

筋トレだけでなく、ストレッチも併せて行うことで、筋肉の柔軟性が保たれ、より効果的です。運動前には軽い準備体操を、運動後にはゆっくりとしたストレッチを取り入れてください。

ここまで筋力トレーニングの重要性についてお伝えしてきましたが、正直に申し上げると、筋トレだけでは改善しないケースも存在します。30年以上の臨床経験から言えることは、脊柱管狭窄症の原因は一人ひとり異なり、複数の要因が複雑に絡み合っているということです。

反り腰や股関節の動きの悪さ、足首の硬さ、足指が使えていないことなど、様々な要因が関係しています。これらの問題は、筋トレだけでは解決できません。だからこそ当院では、丁寧な検査で原因を特定し、その人に合った治療計画を立てることを何よりも大切にしています。

筋トレは確かに重要な要素ですが、それは治療全体の一部に過ぎません。骨格の調整、姿勢の改善、歩行の修正など、総合的なアプローチが必要になります。もし自宅での筋トレを数ヶ月続けても改善が見られない場合は、専門家の診察を受けることをお勧めします。

整体院シェルパでは、脊柱管狭窄症の患者さんに対して、検査から施術、運動指導まで一貫したサポートを提供しています。まず独自の多角的検査で症状の根本原因を特定し、その結果に基づいて最適な治療計画を立てます。

施術では、骨格や筋肉のバランスを整えるとともに、姿勢や歩行の改善も行います。そして自宅でできる安全な筋トレやストレッチを、その方の状態に合わせてお伝えしています。画一的なマニュアル通りの運動ではなく、一人ひとりの体の状態を見ながら、適切な運動をご提案するのが当院の特徴です。

国家資格を持つ私が、検査から施術まで責任を持って担当しますので、安心してお任せください。これまで多くの脊柱管狭窄症の患者さんが、当院の施術と運動療法の組み合わせで症状を改善されています。

脊柱管狭窄症の改善には、適切な筋力トレーニングが欠かせません。しかし、やみくもに筋トレをすればいいわけではなく、腰を反らさないこと、無理をしないこと、継続することが重要です。体幹、殿筋、大腿部、下腿部の筋肉をバランスよく鍛えることで、腰椎への負担が軽減され、症状の改善につながります。

もし自分でやってみても効果が感じられない、どの運動が自分に合っているか分からないという場合は、一人で悩まずにご相談ください。30年以上の臨床経験を持つ私が、あなたの症状の原因を丁寧に検査し、最適な治療計画をご提案します。脊柱管狭窄症は早めに対処すればするほど、改善までの期間も短くなります。あきらめずに、一緒に症状改善を目指していきましょう。